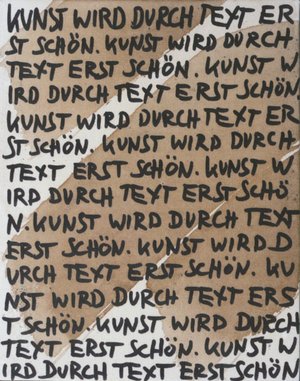

Ruppe Koselleck, Kunst wird durch Text erst schön, 2014, Rohöl, Edding und Kaffee auf Leinwand

neueste Texte:

Über Sinn und Unsinn von Ateliergemeinschaften

Künstler sind die Extremisten unter den Individualisten und brauchen mindestens einen Arbeitsraum für sich, gemeinhin Atelier genannt.

Damit in Zeiten wie diesen (die nun übrigens schon ein paar Jahrzehnte andauern), in denen jeder Quadratmeter bewohnbarer bzw. benutzbarer umbauter Fläche gehandelt wird, als wäre er aus purem Gold, jeder Künstler und jede Künstlerin sich solch ein Atelier überhaupt leisten kann, müssen diese Räume öffentlich subventioniert werden.

Damit die stets leerer werdende öffentliche Hand das noch stemmen kann, fördert sie am liebsten nicht einzelne Ateliers sondern Zusammenballungen solcher Arbeitsräume in Atelierhäusern und –Gemeinschaften.

Das ist sinnvoll.

Das ist höchst paradox.

Denn wiewohl es auch in der Künstlerschaft sozial gesinnte Wesen gibt, solche, die den Austausch mit ihren Mitmenschen, sogar ihren Mitkünstlern pflegen, werden der Kollege und die Kollegin, sofern sie nicht in einem gänzlich andere Genre und Themenfeld unterwegs sind, von Natur aus erst einmal misstrauisch beäugt und als Konkurrenz betrachtet. Was sollen all die anderen Künstler um mich herum, die sowieso nicht ganz so begabt sind wie ich?

Immerhin kann man zusammen lustige, kunstferne Sachen veranstalten, Partys, Konzerte oder Kickerturniere.

Das ist gut fürs Winwin.

Denn auch die größten Eigenbrötler werden von den Synergien um sie herum etwas mitbekommen und sei es auch nur die gesteigerte Aufmerksamkeit für ihr Tun. Es ist also eine für alle profitable Situation, manche holen dabei mehr für sich heraus als wohlige Nestwärme, anderen genügt die.

Im Wesentlichen gilt: Der Künstler und die Künstlerin können hier prototypisch nicht nur für ihren Berufsstand, sondern für die Gesellschaft im allgemeinen probieren, das Individualitätsstreben und den Sinn fürs Gemeinwohl in Einklang zu bringen.

Der Rest der Welt zieht daraus neben dem höheren, geistigen Gewinn einer Art Gesellschaftsmodell im Kleinen auch den ganz praktischen Vorteil einer erhöhten qualitätvollen Kunstproduktion und natürlich den Umstand, dass er sehr viel höchst unterschiedliche Kunst an einem Ort versammelt findet, noch dazu einem, der mit deutlich niedrigerer Schwellenangst verknüpft ist als der fast schon sakrosankt überhöhte Rückzugsort eines so genialisch wie eremitisch vor sich hinwerkelnden Einzelkünstlers.

Das kann nicht funktionieren.

Je näher man so eine Ateliergemeinschaft betrachtet, wenn man sich das traut sogar von innen, desto mehr wird man die Unterschiede, Widersprüche und Gegensätzlichkeiten aufspüren und die absolut divergenten Partikularinteressen der einzelnen Parteien erkennen, die sich nie vereinen lassen und nur unter dem Dach der Notwendigkeit so etwas wie eine friedliche Koexistenz führen.

Gerade weil so ein von vornherein dysfunktionales Gebilde in unserer Gesellschaft nur noch selten existiert, noch seltener toleriert und quasi nie gefördert wird, deshalb ist die Existenz von Ateliergemeinschaften ein Ding der Unmöglichkeit und eine unabdingbare Notwendigkeit zugleich. Der Sand in der Suppe unserer wohlfeilen Konsenskultur und das Salz im Getriebe. Lasset uns knirschen! Denn: Ohne Knirschen keine Kunst.

aus gegebenem Anlass, Münster, im November ‘23

Zu Myriam Thyes, „Smart Tunnel“, 2023

Wo soll man beginnen (wenn man sich in einem immerwährenden Kreislauf befindet, einer Bilderfolge, die zumindest unendlich zu denken ist)? Und wie? Am besten natürlich mit einer nüchternen Bestandsaufnahme:

Smart Tunnel ist eine Folge von zehn Fotografien in Schwarzweiß, genauer gesagt von Fotomontagen. Was aber schon eine genauere Beschreibung ihres Herstellungsprozesses ist, nicht so sehr eine materielle Angabe zum fertigen Kunstprodukt; denn heutzutage geschieht auch das Montieren von Fotos in- und übereinander in der Regel digital, also weder mit aufwendiger Prozedur in Dunkelkammer und Labor, noch mit dem collagistisch bastelnden Zugriff auf bereits existierende Fotos mit Schere und Klebstoff. Das heißt, das bildliche Ergebnis ist von einer früher ungekannten Einheitlichkeit, eine einzige glatte fotografische Oberfläche, die, ganz state of the art, noch zusätzliche Wertigkeit und eine Portion Extraglanz erhält durch die Oberflächenversiegelung mit eine Acrylglasplatte, hinter die das Fotopapier direkt geklebt wird.

Das ist keineswegs eine überflüssige Feststellung; nicht nur, weil Fotografien auch ganz anders aussehen können, sondern weil sich diese Ästhetik der Oberfläche auf geradezu kongeniale Art und Weise mit dem Thema dieser Bilder verbindet:

Auf jeder einzelnen dieser 10 Fotografien ist nämlich ein Paar Hände zu sehen: Während die eine ein Smartphone hält, berührt die andere die Oberfläche des Telefonbildschirms, auf dem ein Bild von einem anderen Händepaar zu sehen ist, das ein Smartphone hält und berührt, auf dessen Bildschirm wiederum ein anderes handgehaltenes Handy erkennbar ist…. und so weiter und so fort.

Die konstruktiven bildlichen Verkantungen und die gekippten Perspektiven, die dabei entstehen, können manchmal eine horizontale Drehbewegung, eine Art von visuellem Strudel erzeugen, noch häufiger bilden sie höchst unwahrscheinliche und doch glaubhaft suggestive räumliche Verschachtelungen aus stürzenden Linien und wir stürzen ihnen nach, wie Alice auf ihrer Jagd nach dem weißen Kaninchen

Das wiederholt sich auf jedem einzelnen Tableau, mit Variationen, je nachdem ob der Benutzer oder auch die Userin ihr Smartphone ein- oder zweihändig bedient.

Zusätzlich sieht man außer Händen und Fingern auch Stücke von Kleidung und Schmuck, kann das Alter und das Geschlecht der Menschen wenn nicht erkennen, so doch zumindest ahnen. Dieser Abwechslungsreichtum lässt keine Monotonie aufkommen und vor allem gaukelt er uns einen Naturalismus vor, den diese Bilderserie gar nicht besitzt: Was zunächst gar nicht auffällt, ist nämlich die Reduktion der Motive auf den jeweiligen Bildschirmen: Alle Bedienelemente hat die Künstlerin eliminiert und nur den bloßen Screen übriggelassen, was natürlich nicht der gewöhnlichen Ansicht eines Smartphone-Displays entspricht, dem Foto aber nicht nur die Konzentration auf das Wesentliche verschafft, sondern uns als Betrachter und -innen förmlich nach innen zieht, als Sog in die Unendlichkeit eines optischen Tunnels, wie ihn sonst nur einander gegenüberstehende Spiegel erzeugen.

Das ist auf der inhaltlichen Ebene auch eine Reflexion des Nutzerverhaltens von uns Digitalsklaven, die wir tagein tagaus auf unsere tragbaren Minicomputer starren, um vorgeblich mit anderen zu kommunizieren oder etwas von der Welt zu erfahren, aber letztlich in einem Labyrinth gefangen sind, indem wir unausgesetzt nur uns selbst bespiegeln.

Und wie kann man damit jemals aufhören?

neuere Texte:

Rezensionen als Gastbeiträge im Blog von Der Meisterschüler

und unter verschiedenen Pseudonymen bei Skulp and Blog – Alles was Sie schon immer über die Skulptur-Projekte Münster 2017 wissen wollten

noch gar nicht so alte Texte:

…Beginnen wir mit den allerneuesten Werken und dem neuesten Thema, denn man soll ja schließlich auch als Redner die Leute immer dort abholen, wo sie stehen. Und wo stehen sie? Natürlich in der Nähe ihres Smartphones. Wenn Sie also, wie das die neueste Mode ist, mal wieder ein Selfie von sich machen wollen und zwar, wie das die hippen Menschen tun, ein Museumsselfie, so habe ich hier den perfekten Hintergrund für Sie und ein photographisches Selbstporträt mit Smartphone vor Smartphones.

Noch sind diese i-phones 6 etwas ziemlich aktuelles – aber wahrscheinlich landen auch sie demnächst auf dem riesigen Müllberg des digitalen Endgeräteschrotthaufens und nur ein paar Exemplare werden überleben und als Trophäe an die Wand gehängt werden.

Was allerdings hier an der Wand hängt, hat Bestand, denn das sind natürlich keine Smartphones. Es sind auch keine Fakes oder Fälschungen, keine Imitate und keine Coverversionen. Die als Multiple konzipierten Dinger sind eher die Übersetzung dieses omnipräsenten Allzweckgegenstandes in die denkbar purste Form von Malerei. Monochromie, ganz in schwarz. Schmales kleine Schwarze sind damit auch eine Huldigung an den absoluten Nullpunkt der Malerei, an Kasimir Malewitschs berühmtes Schwarzes Quadrat.

Zwar sind Schmales Pseudohandys noch viel weniger quadratisch als das berühmte Leinwandbild mit seinem schiefen Viereck, dafür sind sie umso schwärzer. Von einem tiefen, glänzenden Schwarz. Was zur Folge hat, daß der Betrachter dieser schönen Preziosen wie vor einem Spiegel auf sich selbst zurückgeworfen wird. Und das im doppelten Sinne, weil er zum einen nur sich selbst sieht und weil er sich zum anderen mit diesem Ding vor Augen durch nichts davon ablenken kann; nichts macht Töne oder Bilder, kein Drücken, Wischen oder Wedeln ändert auch nur das Geringste an der hochglanzpolierten Lackoberfläche. Sie ruht in sich – und ist damit das genaue Gegenteil der blinkenden, lärmenden Multifunktionstaschenbegleiter.

So gelingt es Dietmar Schmale, den Konsumfetisch des Jahres 2015 mit der genau 100 Jahre älteren Ikone der Abstraktion zu fusionieren zur perfekten Ikone des frühen 21. Jahrhunderts.

[…]

Auszug aus der Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Dietmar Schmale – our darkness“, Galerie Münsterland, Emsdetten 2015

Über Timm Ulrichs nicht viele Worte zu verlieren ist schier unmöglich, schließlich blickt er nicht nur auf 75 Lebensjahre, sondern auf mehr als 50 Jahre unermüdlichen künstlerischen Schaffens zurück, in denen unzählige Werke entstanden sind, von denen wir hier ein gutes Dutzend zeigen und die ob ihrer Gedankenfülle wenn nicht einer Erklärung bedürfen, so doch eine ausführliche Erläuterung wünschenswert erscheinen lassen. Über Timm Ulrichs nur wenige Worte zu verlieren, ist also schon ein Kunststück – eines, das ich Ihnen jetzt gerne vorführen möchte.

Der Künstler selbst ist uns bei der Reduktion behilflich. Heißt es im Sprichwort noch: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, so steht bei Ulrichs geschrieben: „Ein Bild sagt mehr als sieben Worte.“ Plus „Ein Bild sagt mehr als 42 Buchstaben.“ So lautet der vollständige Titel eines der hier ausgestellten Werke. Der gleichzeitig seine Inhaltsangabe oder Beschreibung ist. Denn eine LED-Laufschrift spendiert uns fortlaufend in Endlosschleife genau diese beiden Sätze. Das heißt, der Künstler hat die Redensart auf die Goldwaage gelegt, die ihm verriet, dass die Aussage über die tausend Worte nur sieben enthält. Oder eben 42 Buchstaben. Damit kommen wir schon in ernsthafte mathematische Schwierigkeiten, z.B. bei der Frage nach dem Wechselkurs von Wort zu Buchstabe. Denn nicht jedes Wort hat sechs. Sicher ist nur, dass das Bild noch immer den rechnerischen Sieg davonträgt.

Es bleibt jedoch die Frage, ob so ein scheinbar laufendes Schriftband, das in Wahrheit aus unzähligen blinkenden Leuchtdioden besteht, nun ein Bild ist oder nur eine Abfolge von Buchstaben. Immerhin stammt es aus der Hand, vielmehr dem Hirn eines bildenden Künstlers.

Ist dieses Werk also eine rein selbstbezügliche Aussage? Oder eine verbale Kampfansage des philosophischen Wortkünstlers und Denkakrobaten Ulrichs gegen alle Formen einer harmlos hirnlosen Kunstausübung, die schon von Duchamp als eine retinale, also bloß die Netzhaut kitzelnde Kunst verspottet wurde?

Ich tendiere da zu einem ganz entschiedenen Sowohl-als-auch.

[…..]

Auszug aus der Eröffnungsrede zur Ausstellung Timm Ulrichs – bei Licht besehen, LVM-Versicherung, Münster, 2015

– Das da drüben bin ich.

– Wo?

– Na da, der dritte von links. Sieht man doch.

– Aha. Der sieht aber ziemlich lebendig aus. Ich denke, du bist tot?

– Ich denke, also bin ich.

– Ach, herrjeh, heißt du jetzt plötzlich Descartes?

– Mein Name ist Hase.

– Aber du bist doch ein Hamster!

– Das glaubst du! Weil man es dir gesagt hat. Seh‘ ich etwa so aus wie ein Hamster?

– Hmmm…… Nun ja, jetzt wo du‘s sagst: Eigentlich eher wie ein Eich…

– Sag‘s nicht!

– Wieso?

– Ich mag das Wort nicht! Ich kann es partout nicht ausstehen. Es ist so penetrant possierlich. Und viel häßlicher als ich.

– Keine Ahnung, was Eich…Hamster für ein Schönheitsideal haben. Große Augen, lange Ohren, dicke Schwänze? Also gut, du untoter Pseudohamster – und was hast du da in dem Bild verloren?

– Meine Rolex.

– Ich meinte doch: Was machst du da auf dem Bild?

– Ich belebe es.

– Als totes Tier? Wie soll das gehen?

– Also erst einmal: Das hatten wir schon; du hast selbst gesagt, ich sähe ziemlich lebendig aus. Immerhin kannst du mich auf dem anderen Bild ja sogar Motorroller fahren sehen und dort drüben auf einem dritten mit meinem Schwager und meinem Schwippschwager Skat spielen. Nur auf dem dort sehe ich ein bißchen überfahren aus – und auf jenem hier einfach platt, unter dem Laster des Alltags zusammengebrochen. Also insgesamt bin ich als belebendes Element noch ganz gut zu gebrauchen.

Und sieh dir doch zum Vergleich mal die Landschaft an. Die sieht doch aus wie ein Golfplatz! Kannst du dir was toteres vorstellen? Maschinengetrimmter, kunstgedüngter Rasen, mit absolut geometrisch abgezirkelten Sandlöchern, wie Mondkrater.

– Das mit dem Kunstdünger glaube ich dir nicht. Sieh dir doch mal dieses Grün an!

– Kontrastiert doch vortrefflich mit meinem Fell, oder?

[…]

Auszug aus: „Wie mir der tote Hamster die Bilder erklärt“, in: Klaus Geigle – Terraforming, Kat. Künstlerhaus Saarbrücken 2012